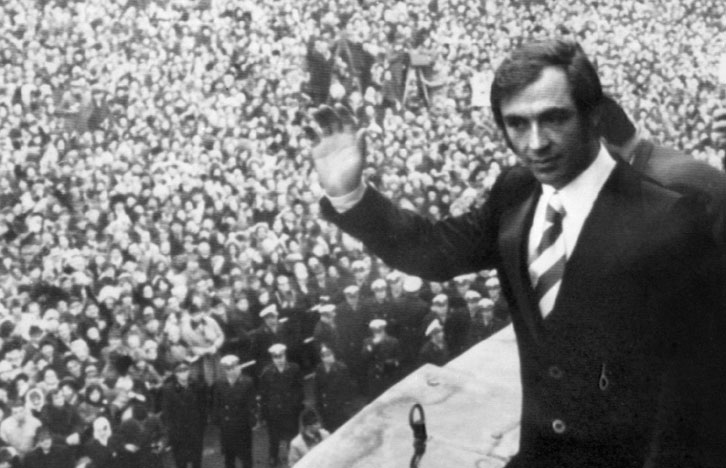

Am 8. Februar 1972 gegen halb zwölf setzt die DC9 „Niederösterreich“ der AUA mit dem Skiläufer Karl Schranz in Wien-Schwechat auf. Als „Schranz zum ersten Mal die auf ihn wartende Menge erblickt, leuchten seine Augen. Er setzt sich gerade, richtet die Krawatte“, schreibt Alfred Kölbel in der AZ. „Und da blitzt auf seinem schwarzen Olympiasakko ein silbriger Stern – das Markenzeichen seiner Skier – auf.“ Er kommt aus Sapporo, und 200.000 Österreicher jubeln ihm zu. Wenige Tage zuvor hatte ihn das IOC auf Betreiben von Präsident Avery Brundage (1887-1975) mit 28:14 Stimmen von der Teilnahme an den Spielen ausgeschlossen. Schranz hatte gegen den Amateurparagraphen verstoßen, der Sportlern verbot, aus ihrer Tätigkeit Gewinn zu ziehen. Brundage hatte am Morgen der entscheidenden IOC-Sitzung japanische Zeitungen erhalten, in denen Schranz für Kaffee warb. Seither gilt der Tiroler als Opfer eines verbohrten Idealisten. Der Ausschluss von Schranz wurde von den führenden österreichischen Populisten, Hans Dichand (Neue Kronen Zeitung) und Gerhard Bacher (ORF), als schreiendes Unrecht qualifiziert und zu einer Hetzkampagne gegen das IOC benützt. Schranz sei der Willkür eines greisen Vorgestrigen zum Opfer gefallen, und das lasse sich „Österreich“ nicht gefallen. Schließlich seien auch alle anderen Skiläufer quasi Profis. Von den Staatsamateuren des Ostens gar nicht zu reden! Unterrichtsminister Fred Sinowatz forderte das ÖOC auf, die gesamte Mannschaft von den Spielen abzuziehen. Das ÖOC und der ÖSV weigerten sich. Die Volksseele kochte. Manfred Mautner Markhof, als Mitglied des IOC, hatte noch vor dem offiziellen Ausschluss Brundage in einem Brief seiner Akzeptanz versichert, da er eine günstige Atmosphäre schaffen wollte. Diese sogenannte „Schanddepesche“ führte dazu, dass Mautner Markhofs Enkel in der Schule verprügelt und sein Senf boykottiert wurde. Schwechater Bier wurde als „Judas-Bier“ verunglimpft. ÖSV-Präsident Karl Heinz Klee musste seine Tochter aus der Schule nehmen, weil ihre Sicherheit infrage stand. Schranz wurde in Sinowatz‘ Dienstauto zu den aufgeputschten Massen auf den Ballhausplatz chauffiert. Dort nahm ihn ein vom gesunden Volksempfinden unangenehm berührter Bundeskanzler Bruno Kreisky in Empfang. Schranz trat dreimal auf den Balkon, viele der unten Jubelnden sollen den rechten Arm erhoben haben. Kreisky soll von der medial ausgelösten Hysterie so geschreckt gewesen sein, dass er 1974 das ORF-Gesetz änderte. Die Novellierung kostete Bacher den Job.

Theodor Heinrich Mautner Markhof schreibt in seinen Lebenserinnerungen

Mein Großerpapa war sogenannter Multifunktionär. Er war Präsident der Wiener Industriellen Vereinigung, des ÖAMTC, vom Konzerthaus, hoher Funktionär der Kammer und vieler anderer Vereine, wie auch dem Musikverein. Als Mitglied des ÖOC (Österreichisch Olympisches Comité), ich glaube er war auch dessen Präsident, hat er die ganze Familie und selbst mich in eine eigenartige Lage versetzt. Der in den 1970er Jahren sehr berühmte österreichische Schifahrer Karl Schranz verstieß 1972 anscheinend gegen irgendwelche Regeln des Comités. Die olympischen Spiele waren eine reine Amateurveranstaltung und scheinbar hatte Herr Schranz sich doch von irgendjemandem sponsern lassen und Geld angenommen. Deshalb wurde er von den Winterspielen in Sapporo ausgeschlossen, leider erst vor Ort. Das führte zu einer nationalen Katastrophe, denn das Fernsehen, der ORF, heizte die Stimmung in Richtung angeblicher Ungerechtigkeit so richtig auf. Da präsentierte der damalige Weltpräsident des IOC, Herr Brundage, den Journalisten ein Telegramm meines Großvaters mit folgendem Inhalt: „Ich gratuliere Dir, dass Du an der olympischen Idee festhältst.“ Nun hatten die Österreicher auch noch einen weiteren „Schuldigen“ gefunden, der dafür verantwortlich gemacht werden konnte, dass ihr Idol so verunglimpft wurde. So begann eine Medienhetze gegen meinen Großvater, besser gesagt gegen alles, was den Namen Mautner Markhof trug. Unser Telefon zuhause lief heiß, fremde Menschen beschimpften uns auf das Übelste. Auch bekamen wir Bombendrohungen etc. In der Schule, ich war damals in der 5. Schulstufe Hegelgasse, es waren die Schüler meiner Klasse zwar sehr nett, alle anderen Schulkinder dafür weniger. Als ich glaubte für meinen Großvater Partei ergreifen und mich gegen die Anschuldigungen wehren zu müssen, durfte ich dafür jede Menge Prügel einstecken. Auch heute noch, so darf ich sagen, bin ich davon überzeugt, dass er in diesem Punkt recht hatte und Herr Schranz im Unrecht, war. Die Volksseele jedoch war durch den ORF dermaßen aufgeputscht, dass man Karl Schranz in Wien, er musste ja Olympia vorzeitig verlassen, wie einen Staatsgast empfing. Er landete in Schwechat und wurde in offener Limousine zum Ballhausplatz gebracht, der damalige Bundeskanzler, Bruno Kreisky, spielte das Theater mit. Zu dieser Zeit führte der Weg vom Flughafen noch über die Simmeringer Hauptstraße und den Rennweg in Richtung Innenstadt. Menschenmassen, die Herrn Schranz wild zujubelten, säumten den Weg. Am Ballhausplatz waren so viele erschienen, wie davor nur zu Hitlers legendärem Auftritt. Dies alles hatte eigenartige Konsequenzen. Erste Konsequenz war, dass die Österreicher den Kauf unserer Produkte verweigerten. Diese Situation beruhigte sich erst, als die Medien aufhörten uns, bzw. meinen Großvater, zu beschimpfen. Erst schleppend nach einem, dann etwas zügiger nach zwei weiteren Monaten, begann sich der Umsatz wieder zu erholen und resultierte schließlich paradoxer Weise in einem der besten Wirtschaftsjahre unserer Familiengeschichte. Die Lehre, die ich aus dieser Story gezogen habe ist, dass auch Negativwerbung Werbung bedeutet. Sofern man den betreffenden Zeitraum durchstehen kann, ist es sogar möglich mit ihrer Hilfe zu verdienen. Als zweite Konsequenz kam uns zugute, dass dem Bundeskanzler diese Hetze, und der damit verbundene Menschenauflauf, dann scheinbar doch auch zu viel wurden. Da er selbst jüdischer Abstammung war und das dritte Reich miterlebt hatte, war ihm noch in guter Erinnerung geblieben, dass eine sich verselbständigende Medienmacht auch Gefahr bedeutete. So setzte er den damaligen ORF Intendanten nach einiger Zeit ab und änderte das ORF Gesetzt, um dies in Zukunft zu verhindern. Dritte Konsequenz – ich glaube den Medien überhaupt nichts mehr, denn Medien verbreiten Meinungen, jedoch nicht die Wahrheit im Sinne objektiver Tatsachen. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Das Gedenkbuch des Kinderspitals

/in Mautner Markhof´sche Kinderspital /von Marcus Mautner MarkhofDas Original des Gedenkbuchs des Kinderspitals, das die Familie Mautner Markhof 1875 stiftete

Anlässlich der Stiftung des damaligen Kronprinz Rudolf Kinderspitals, wurde für die Familie Mautner von Markhof ein Gedenkbuch beauftragt und am 1. Juli 1875 übergeben. Es ist noch vollständig erhalten und stellt ein Meisterwerk der damaligen Handwerkskunst des K. K. Hofbuchbinders Leopold Groner dar, der sein Gewerbe am Wildpretmarkt 3 im 1. Wiener Gemeindebezirk ausübte.

Richard Strauss an Manfred I. Mautner Markhof in der tiefen Verzweiflung des Jahres 1941

/in Manfred I. Mautner Markhof /von Theodor Heinrich Mautner MarkhofRichard Strauss hatte Manfred I. durch eine Intervention bei Goebbels besonders geholfen. Mit den überlieferten Worten: „Er ist ein Freund, da muss es sich um einen Irrtum handeln“, holte er ihn aus dem Gestapogefängnis heraus. Im Gegenzug versteckte dieser dann Richard Strauss´ Enkel Richard, der wiederum eine jüdische Mutter hatte, als Arbeiter getarnt in der Simmeringer Fabrik. Dadurch wurde eine freundschaftliche Beziehung der Familien auch bis in die nächste Generation erhalten, denn ebendieser Richard wiederum vertraute mir wiederum in den 1980er Jahren den Berufseinstieg seiner Tochter Madelaine in die Werbung an.

Der folgende Brief ist der Familie handschriftlich erhalten und schildert bewegend die verzweifelte Stimmung, in der sich Richard Strauss im Winter des Jahres 1944 befunden hatte.

Garmisch 24.1.44

Lieber Freund Manfred!

Nach vielem Hangen und Bangen u. Ihren, leider nur allzu berechtigten Sorgen traf zu erster Beruhigung endlich Christian mit dem braven Martin glücklich hier ein u. berichtete, wie liebevoll Sie u. die liebe Pussi sich meiner obdachlosen Kinder angenommen haben. Vielen innigen Dank auch von der sehr verzweifelten Pauline! In meinem zerstörten Leben ist nun die Familie der letzte und einzige Lichtblick (ich danke besonders, daß Sie Richard in Ihre Obhut genommen haben, wenn ich mir auch seine Zukunft etwas anders gedacht habe). Daß auch bei Ihnen schon Manches Schlimmes passiert ist, höre ich mit großem Bedauern. Hoffentlich bleibt wenigstens Ihr schönes neues Heim erhalten, wenn auch ich von den fröhlichen Stunden daselbst für immer Abschied nehmen muß. Vielleicht kommen Sie doch einmal noch

**

her, wo wir (vorläufig noch!) im „schönsten Eckchen“ der Welt ein Erinnerungsskatchen spielen könnten. Im Nachbarhause kann ich sogar mit einer kleinen Bildergalerie (eine sehr schön erhaltene oberitalienische Madonna u. ein sehr originelles Piazetta) aufwarten, im Hause mit einer neuen Bearbeitung des Rosencavalierwalzers aufwarten, den die lieben Philharmoniker bei meiner demnächst bevorstehenden Beerdigung spielen mögen, damit ich nicht gar zu traurig zu meinem Namenskollegen in den Walzerhimmel eingehe. Denn mit meinem Leben ist es seit dem 16. August zu Ende. Mein Lebenswerk ist zerstört, die deutsche Oper kaputtgeschlagen, die deutsche Musik in dem Inferno der Maschine verbannt, wo ihre gequälte Seele ein armseliges Jammerdasein fristet, mein liebes schönes kleines Haus, auf das ich so stolz war in Schutt und

***

Asche – meine Werke werde ich auf dieser Welt nicht mehr hören und sehen – ich wollte Mozart u. Schubert hätten mich nach dem 80.ten zu sich in’s Elysium genommen, ich hätte Gluck dann auch die schöne Büste mitbringen können. Na, Schwamm drüber! Über Alles! Jetzt hoffe ich nur, daß meine unverbesserlich optimistischen Kinder mit heiler Haut aus dem Grausen des armen schönen lieben Wien herauskommen. Wir haben schon Alles zu ihrer Aufnahme vorbereitet: was sie an Mobiliar u. Hausrat mitbringen, wird untergebracht. Ich bemühe mich über den militärischen Weg, der sich dank dem braven General Schubert (den ich schon gestern einen Dankesbrief geschrieben habe) als der einzig gangbare erwiesen hat, vielleicht noch einen zweiten Möbelwagen aufzutreiben, ebenso hier den Boden für „Rasseschänder“ u. „Mischlinge“ noch weiter vorzubereiten!1 Morgen

****

erfahre ich Näheres, werde auch versuchen, eine Reserveschupfen anlegen zu lassen, vielleicht auch via Wehrmacht. Jedenfalls können die Kinder so bald als möglich ins warme Bettchen kommen, wo sich Christian bereits pudelwohl fühlt. Bitte zeigen Sie Bubi diesen Brief – ich kann nicht noch mal Alles schreiben. Ich gebe erst wieder Nachricht, wenn Neues zu melden. Meine arme Frau hat sich jetzt auch etwas beruhigt u. grüßt mit mir herzlich – das ganze liebe Haus Mautner nebst den verehrten Eltern u. den stets heitern „Bei mir“! u. den lieben armen Böhm wie oft denke ich an ihn u. seine schöne Strausswoche!

Vorbei – vorbei heißts im Capriccio!

In alter Treue Ihr

Richard Strauss

1 Strauss spielt darauf an, dass sein Sohn Franz mit der Jüdin Alice verheiratet ist und deren Sohn Richard nach der Rassenideologie der Nationalsozialisten seit den Nürnberger Gesetzen (1935) als jüdischer Mischling galt.

Die handschriftlichen Zeilen Richard Strauss´ an seinen Freund Manfred I. Mautner Markhof

Verfasst von Theodor Heinrich Mautner Markhof

Manfred I. Mautner Markhof, Richard Strauss und Skat

/in Manfred I. Mautner Markhof /von Theodor Heinrich Mautner MarkhofManfred I. Mautner Markhof verband eine langjährige, tiefe und respektvolle Freundschaft mit dem großen Komponisten Richard Strauss. Eine Leidenschaft, die beide sehr verband, war zweifellos Skat. In der Familie Mautner Markhof sind diesbezüglich folgende Erinnerungen überliefert:

Richard Strauss war bekanntlich ein leidenschaftlicher Kartenspieler, der auch ganz gerne um recht hohe Beträge spielte. Niemals jedoch betrat er einen Spielsaal. Als MMM ihn in Monte Carlo einmal fragte, warum er denn nie das Casino besuche, sagte er, dass ihn der Verlust von wenig Geld im Hasard langweile, er sich aber nie darauf einließe, über seine Verhältnisse zu spielen, wie aufregend immer ein solches Spiel auch wäre. Diese Einstellung schien MMM so vernünftig, dass er von dieser Stunde nie mehr wieder einen Spielsaal betreten hatte.

Im unvergleichlich schönen Eden-Hotel in Nervi spielten beide einmal tagelang Piquet, weil zum Skat der Dritte fehlte. MMM hatte eine unwahrscheinlich anhaltende Glücksserie und gewann andauernd. Zu dieser Zeit war die Devisenbewirtschaftung in Deutschland sehr streng und Geldüberweisungen ins Ausland fast unmöglich. Nachdem MMM seinen Gewinn eben wieder eingestrichen hatte, bat ihn Richard Strauss, er möge den Musikgewaltigen von Monte Carlo, Monsieur Ginsberg, anrufen. Er kam an den Apparat, und Strauss ergriff den Hörer, was ihm an sich immer unangenehm gewesen war. Zur großen Freude am anderen Ende der Leitung erklärte sich Strauss dazu bereit, noch ein zweites Konzert zu dirigieren. Auch MMM freute sich darüber, aber Richard Strauss meinte nur, indem ihn lächelnd ansah: „Nach den Verlusten, die Sie mir im Spiel beigebracht haben, bleibt mir nichts Anderes übrig, als noch ein Konzert zu dirigieren, denn schließlich muss ja auch die Hotelrechnung bezahlt werden.“ Dem oftmals kolportierten Gerücht, Richard Strauss wäre ein schlechter Verlierer gewesen, musste mein Großvater aus eigener Erfahrung immer ganz entschieden entgegentreten. Strauss spielte gerne und hat mit Gleichmut ebenso Gewinne eingesteckt als auch Verluste hingenommen.

Richard Strauss war deshalb ein so leidenschaftlicher Skatspieler, da es ihm diese Tätigkeit als einzige erlaubte seinen Kopf freizubekommen, von der Musik abzuschalten – wie er mehrmals betonte. Musik begleitete ihn ansonsten immerfort und überall, und die Noten flossen nur so aus ihm heraus. Als der deutsche Komponist Hans Pfitzner einmal Richard Strauss gegenüber klagte: „Wenn Sie nur wüssten, wie viel Mühe und Anstrengung in meine Oper Palestrina geflossen ist, dann würden Sie anders reden!“, entgegnete dieser: „Ich weiß nicht, warum Sie überhaupt komponieren, wenn es Ihnen augenscheinlich so schwerfällt.“

Manfred I. Mautner Markhof (Mitte), Richard Strauss (rechts)

Verfasst von Theodor Heinrich Mautner Markhof

Der Kupelwieser Walzer

/in Manfred I. Mautner Markhof /von Theodor Heinrich Mautner MarkhofBeim „Kupelwieser Walzer“ handelt es sich um den einzigartigen Fall einer mündlichen Überlieferung, deren Niederschrift wir der guten Freundschaft meiner Großmutter Maria Mautner Markhof (geborene Kupelwieser) zu Richard Strauss verdanken. Dazu auch aus den Memoiren meines Großvaters Manfred I. Mautner Markhof:

„Meine Frau spielte Richard Strauss einmal einen kleinen, aber sehr typischen Walzer von Franz Schubert vor, den dieser anlässlich der Hochzeit seines Freundes Leopold Kupelwieser mit Johanna von Lutz – übrigens eine Cousine von Franz Grillparzer – den Urgroßeltern meiner Frau im Jahre 1826 komponiert und dediziert hatte. Es spricht für die damals unglaublich musikbegabte und musikliebende Zeit, dass Schubert es gar nicht nötig hatte, diesen Walzer niederzuschreiben, er spielte ihn ein paar Mal vor, und jedermann spielte ihn auswendig nach. So lernte ihn meine Frau von ihrem Großvater Paul Kupelwieser – dem Begründer Brionis – kennen, und damit blieb er der Familie erhalten. Zu unserer größten Freude erklärte Richard Strauss sich einmal bereit, etwas früher zu einer vereinbarten Skatpartie zu uns nach Simmering zu kommen, um den Walzer zu Papier zu bringen. Meine Frau spielte ihm das Musikstück vor, er machte sich einige Notizen und übergab uns einige Tage später eine gestochen schöne Reinschrift des kleinen Werkes, die ein musikhistorisch beachtliches Dokument insofern darstellt, als Richard Strauss sich offensichtlich nicht enthalten konnte, einige Wendungen etwas „straussisch“ zu färben, was dem Musikfachmann bei Durchsicht der Noten sofort auffällt.“

Kupelwieser Walzer, Version Richard Strauss by Isolde Ahlgrimm, Deutsche Grammophon

Kupelwieser Walzer Version „Pussy“ Mautner Markhof, Deutsche Grammophon

Bericht Österreichische Musikzeitschrift

Der Walzer

Notenblatt Kupelwieserwalzer, 1943

Maria „Pussy“ Mautner Markhof bei der Wiedergabe ihres geliebten Familienwalzers

Verfasst von Theodor Heinrich Mautner Markhof

Magda Mautner Markhof by Gustav Klimt

/in Carl Ferdinand Ritter Mautner von Markhof /von Theodor Heinrich Mautner MarkhofStudie/Portrait von Magda Grasmayr, dem neunten Kind von Carl Ferdinand Mautner von Markhof.

Gustav Klimt zeichnete sie 1904 mit schwarzem Stift auf Papier, 55 x 34,6 cm.

Magda wurde am 14.4.1881 in Wien geboren und wuchs dank dem Einfluss ihrer Mutter Editha Freiin Sunstenau von Schützenthal in einem Haushalt auf, in dem die künstlerische Elite der damaligen Zeit regelmäßig verkehrte. Neben Gustav Klimt, Josef Hoffmann, Kolo Moser waren u. a. auch Bruno Walter und Gustav Mahler gern gesehene und regelmäßige Gäste im Familienpalais auf der Wiener Landstraße.

Sie trat bereits als junges Mädchen in Erscheinung, als sie am 18.11.1903 gemeinsam mit ihrer Mutter Mitbegründerin des „Neuen Frauenclubs“ wurde. Magda war, wie ihre Mutter und Schwester Ditha sehr kunstsinnig und absolvierte unter Alfred Roller die Kunstgewerbeschule in Wien und unternahm auch Malstudien bei Maurice Denis in Paris. Ihr Puppenhaus war zentrales Objekt einer Ausstellung der Secession unter Adolf Böhm. Ihre von Josef Hoffmann ausgestattete Wohnung samt Atelier entwickelte sich zu einem gesellschaftlichen Zentrum, indem auch Albert Paris Gütersloh oder Alfred Gerstenbrand verkehrten.

Magda Mautner Markhof, 1904 by Gustav Klimt

Studie von Gustav Klimt zu einem unvollendeten Porträt von Magda Mautner Markhof

Magda war bestrebt, eine Sammlung zeitgenössischer österreichischer Kunst zusammenzustellen. Sie besaß beispielsweise das ursprünglich Fritz Waerndorfer gehörende Gustav Klimt-Bild Hoffnung I, 1903. Auch besaß sie das Egon Schiele-Bild Herbstbaum in bewegter Luft, das sie um insgesamt 400 Kronen erwarb. „Ich sende Ihnen jetzt 100 Kronen und anfangs November 200 Kronen, dann 100 Kronen im Dezember. Mir sind nämlich die beiden Landschaften lieber wie Ihre figuralen Arbeiten, die mir oft recht fremd sind. Auch bei Ihren Zeichnungen empfinde ich, dass Sie eine ganz andere Anschauungs- und Empfindungsweise haben wie ich. Trotzdem möchte ich gerne eine Arbeit von Ihnen in meiner Sammlung haben, weil ich die junge Wiener Kunst vollständig vertreten haben möchte.“

1913 heiratete sie den Lehrer Alois Grasmayr, einer Innviertler Bauernfamilie entstammend, mit dem Sie nach Salzburg übersiedelte, wo eine Villa auf dem Mönchsberg, die Hotels Bristol und Stein, sowie auch zwei Gasthöfe und ein Bergbauernhof gekauft wurden. Das Haus auf dem Mönchsberg wurde in der Zwischenkriegszeit zum gesellschaftlichen Zentrum für Künstler und Schriftsteller. Magda selbst veröffentlichte Gedichte im Wiener Tagblatt, Alois sein Faust Büchl, das in Dialektsprache den Inhalt von Goethes Faust I und II einem breiteren Publikum erklärend näherbringen sollte.

Magda verstarb am 22.8.1944 in Salzburg, Alois folgte ihr am 11.3.1955.

„Melancholie“ – Bildnis der Magda Grasmayr, geb. Mautner von Markhof by Eduard Veith

Puppenhaus der Magda Mautner von Markhof (1908)

Puppenhaus (Stiegenhaus) der Magda Mautner von Markhof (1908)

Puppenhaus (Speisezimmer) der Magda Mautner von Markhof (1908)

Verfasst von Theodor Heinrich Mautner Markhof

High Life – der Society Almanach 1912

/in Allgemein /von Beate HemmerleinDer „High Life“-Almanach“. Das Adressbuch der Gesellschaft Wiens und der österreichischen Kronländer, 1912

„High Life“. Das Adressbuch der Gesellschaft Wiens und der österreichischen Kronländer, 1912

„High Life“ war der Name des ab 1905 jährlich publizierten Almanachs, der einen Querschnitt durch die österreichische Gesellschaft der Jahrhundertwende, inkl. Hofstaat, Kaiserhaus, Diplomatie und Klerus darstellte. Er enthielt das jeweils aktuellste Adressverzeichnis und war in Wien und die Kronländer gegliedert. In den Sektionen „Wiener Gesellschaft“, „Herzogtum Steiermark“, „Erzherzogtum Österreich unter der Enns / ober der Enns“ und „Tirol und Vorarlberg“ finden sich Mitglieder der Großfamilie Mautner Markhof.

Mitglieder der Großfamilie Mautner von Markhof im „High Life“-Almanach“, 1912

Manfred I. Mautner Markhof by Helmut Qualtinger

/in Manfred I. Mautner Markhof /von Beate HemmerleinDer große österreichische Kabarettist Helmut Qualtinger parodierte 1959 in seinen Kabarettprogrammen gerne den zu dieser Zeit in der Öffentlichkeit ungeheuer präsenten Manfred I. Mautner Markhof. Zum Anlass nahm er auch die Tatsache, dass dieser nicht nur junge Künstler wie Arnulf Rainer, Friedensreich Hundertwasser und Ernst Fuchs förderte, sondern auch vielfacher Präsident diversester Institutionen war. Industriellenvereinigung, Österreichisch Olympische Komitee, Automobil-, Motorrad- und Touring-Club, Männergesangs- und Trabrennverein und die Konzerthausgesellschaft – um nur einige zu nennen.

So befragte in z. B. Carl Merz den, in entsprechender Barttracht des mehrfachen „Präsidenten“ auftretenden Helmut Qualtinger, über seine Rolle als Kunstmäzen:

Helmut Qualtinger (links) als Manfred I. Mautner Markhof, 1959. ©IMAGNO/Barbara Pflaum

Auch Qualtingers Travnicek eröffnet seine „Ballsaison“ mit einer Pointe über MMMs politisches Wirken:

Helmut Qualtinger (links) als Travnicek, Gerhard Bronner (rechts).

Manfred I. Mautner Markhof und John F. Kennedy

/in Manfred I. Mautner Markhof /von Beate HemmerleinUnvergesslicher Backenbart

Anlässlich des großen Gipfeltreffens zwischen dem amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy und dem sowjetischen Parteichef Nikita Chruschtschow, das am 3. und 4. Juni 1961 in Wien stattfand, gab Bundespräsident Adolf Schärf für beide Staatsgäste am Samstagabend ein großes Dinner im Schloss Schönbrunn. Kennedy saß den ganzen Abend mit Blick auf ein Gemälde von Kaiser Franz Joseph I. Als Manfred I. Mautner Markhof, als Teil der österreichischen Wirtschaftsdelegation, JFK verabschiedet, bedankt sich dieser herzlich bei MMM für den netten Abend und seine Gastfreundschaft im besonders schönen Rahmen .

.

UFA Wochenschau 254 vom 6. Juni 1961

Manfred I. von Markhof, Franz Joseph I. von Österreich

Manfred I. und die “Karl Schranz-Affaire”

/in Manfred I. Mautner Markhof /von Beate HemmerleinAm 8. Februar 1972 gegen halb zwölf setzt die DC9 „Niederösterreich“ der AUA mit dem Skiläufer Karl Schranz in Wien-Schwechat auf. Als „Schranz zum ersten Mal die auf ihn wartende Menge erblickt, leuchten seine Augen. Er setzt sich gerade, richtet die Krawatte“, schreibt Alfred Kölbel in der AZ. „Und da blitzt auf seinem schwarzen Olympiasakko ein silbriger Stern – das Markenzeichen seiner Skier – auf.“ Er kommt aus Sapporo, und 200.000 Österreicher jubeln ihm zu. Wenige Tage zuvor hatte ihn das IOC auf Betreiben von Präsident Avery Brundage (1887-1975) mit 28:14 Stimmen von der Teilnahme an den Spielen ausgeschlossen. Schranz hatte gegen den Amateurparagraphen verstoßen, der Sportlern verbot, aus ihrer Tätigkeit Gewinn zu ziehen. Brundage hatte am Morgen der entscheidenden IOC-Sitzung japanische Zeitungen erhalten, in denen Schranz für Kaffee warb. Seither gilt der Tiroler als Opfer eines verbohrten Idealisten. Der Ausschluss von Schranz wurde von den führenden österreichischen Populisten, Hans Dichand (Neue Kronen Zeitung) und Gerhard Bacher (ORF), als schreiendes Unrecht qualifiziert und zu einer Hetzkampagne gegen das IOC benützt. Schranz sei der Willkür eines greisen Vorgestrigen zum Opfer gefallen, und das lasse sich „Österreich“ nicht gefallen. Schließlich seien auch alle anderen Skiläufer quasi Profis. Von den Staatsamateuren des Ostens gar nicht zu reden! Unterrichtsminister Fred Sinowatz forderte das ÖOC auf, die gesamte Mannschaft von den Spielen abzuziehen. Das ÖOC und der ÖSV weigerten sich. Die Volksseele kochte. Manfred Mautner Markhof, als Mitglied des IOC, hatte noch vor dem offiziellen Ausschluss Brundage in einem Brief seiner Akzeptanz versichert, da er eine günstige Atmosphäre schaffen wollte. Diese sogenannte „Schanddepesche“ führte dazu, dass Mautner Markhofs Enkel in der Schule verprügelt und sein Senf boykottiert wurde. Schwechater Bier wurde als „Judas-Bier“ verunglimpft. ÖSV-Präsident Karl Heinz Klee musste seine Tochter aus der Schule nehmen, weil ihre Sicherheit infrage stand. Schranz wurde in Sinowatz‘ Dienstauto zu den aufgeputschten Massen auf den Ballhausplatz chauffiert. Dort nahm ihn ein vom gesunden Volksempfinden unangenehm berührter Bundeskanzler Bruno Kreisky in Empfang. Schranz trat dreimal auf den Balkon, viele der unten Jubelnden sollen den rechten Arm erhoben haben. Kreisky soll von der medial ausgelösten Hysterie so geschreckt gewesen sein, dass er 1974 das ORF-Gesetz änderte. Die Novellierung kostete Bacher den Job.

Theodor Heinrich Mautner Markhof schreibt in seinen Lebenserinnerungen

Mein Großerpapa war sogenannter Multifunktionär. Er war Präsident der Wiener Industriellen Vereinigung, des ÖAMTC, vom Konzerthaus, hoher Funktionär der Kammer und vieler anderer Vereine, wie auch dem Musikverein. Als Mitglied des ÖOC (Österreichisch Olympisches Comité), ich glaube er war auch dessen Präsident, hat er die ganze Familie und selbst mich in eine eigenartige Lage versetzt. Der in den 1970er Jahren sehr berühmte österreichische Schifahrer Karl Schranz verstieß 1972 anscheinend gegen irgendwelche Regeln des Comités. Die olympischen Spiele waren eine reine Amateurveranstaltung und scheinbar hatte Herr Schranz sich doch von irgendjemandem sponsern lassen und Geld angenommen. Deshalb wurde er von den Winterspielen in Sapporo ausgeschlossen, leider erst vor Ort. Das führte zu einer nationalen Katastrophe, denn das Fernsehen, der ORF, heizte die Stimmung in Richtung angeblicher Ungerechtigkeit so richtig auf. Da präsentierte der damalige Weltpräsident des IOC, Herr Brundage, den Journalisten ein Telegramm meines Großvaters mit folgendem Inhalt: „Ich gratuliere Dir, dass Du an der olympischen Idee festhältst.“ Nun hatten die Österreicher auch noch einen weiteren „Schuldigen“ gefunden, der dafür verantwortlich gemacht werden konnte, dass ihr Idol so verunglimpft wurde. So begann eine Medienhetze gegen meinen Großvater, besser gesagt gegen alles, was den Namen Mautner Markhof trug. Unser Telefon zuhause lief heiß, fremde Menschen beschimpften uns auf das Übelste. Auch bekamen wir Bombendrohungen etc. In der Schule, ich war damals in der 5. Schulstufe Hegelgasse, es waren die Schüler meiner Klasse zwar sehr nett, alle anderen Schulkinder dafür weniger. Als ich glaubte für meinen Großvater Partei ergreifen und mich gegen die Anschuldigungen wehren zu müssen, durfte ich dafür jede Menge Prügel einstecken. Auch heute noch, so darf ich sagen, bin ich davon überzeugt, dass er in diesem Punkt recht hatte und Herr Schranz im Unrecht, war. Die Volksseele jedoch war durch den ORF dermaßen aufgeputscht, dass man Karl Schranz in Wien, er musste ja Olympia vorzeitig verlassen, wie einen Staatsgast empfing. Er landete in Schwechat und wurde in offener Limousine zum Ballhausplatz gebracht, der damalige Bundeskanzler, Bruno Kreisky, spielte das Theater mit. Zu dieser Zeit führte der Weg vom Flughafen noch über die Simmeringer Hauptstraße und den Rennweg in Richtung Innenstadt. Menschenmassen, die Herrn Schranz wild zujubelten, säumten den Weg. Am Ballhausplatz waren so viele erschienen, wie davor nur zu Hitlers legendärem Auftritt. Dies alles hatte eigenartige Konsequenzen. Erste Konsequenz war, dass die Österreicher den Kauf unserer Produkte verweigerten. Diese Situation beruhigte sich erst, als die Medien aufhörten uns, bzw. meinen Großvater, zu beschimpfen. Erst schleppend nach einem, dann etwas zügiger nach zwei weiteren Monaten, begann sich der Umsatz wieder zu erholen und resultierte schließlich paradoxer Weise in einem der besten Wirtschaftsjahre unserer Familiengeschichte. Die Lehre, die ich aus dieser Story gezogen habe ist, dass auch Negativwerbung Werbung bedeutet. Sofern man den betreffenden Zeitraum durchstehen kann, ist es sogar möglich mit ihrer Hilfe zu verdienen. Als zweite Konsequenz kam uns zugute, dass dem Bundeskanzler diese Hetze, und der damit verbundene Menschenauflauf, dann scheinbar doch auch zu viel wurden. Da er selbst jüdischer Abstammung war und das dritte Reich miterlebt hatte, war ihm noch in guter Erinnerung geblieben, dass eine sich verselbständigende Medienmacht auch Gefahr bedeutete. So setzte er den damaligen ORF Intendanten nach einiger Zeit ab und änderte das ORF Gesetzt, um dies in Zukunft zu verhindern. Dritte Konsequenz – ich glaube den Medien überhaupt nichts mehr, denn Medien verbreiten Meinungen, jedoch nicht die Wahrheit im Sinne objektiver Tatsachen. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Viktor Mautner Markhof – vom Brauexperten zum Historiker und Schriftsteller

/in Familienchronik /von Beate HemmerleinZuerst einer klassischen „Mautner Markhof-Karriere“ folgend (als Vorstand in der Brau-Union für Finanzen, Controlling und Materialwirtschaft verantwortlich), hat es Viktor dann ab dem Jahr 2010 in eine gänzlich andere Richtung verschlagen. Da er immer wieder gefragt wird, wie er eigentlich zum Schriftsteller, respektive Romancier wurde, lassen wir ihn – um dieses Geheimnis ein für alle Mal zu lüften – einfach selbst zu Wort kommen:

„Immer werde ich gefragt, wie ich zum Schriftsteller wurde. Im Sinne eines klassischen Poeten, Dichters oder Verfassers schöngeistiger Literatur – eigentlich nie. Genau genommen trifft der allgemeine Begriff Autor, so denke ich, wesentlich besser zu.

So zähle ich bereits zu meinem frühen Autoren-Dasein die pubertären Gedichte meiner Jugendzeit, wohingegen sich über die wenig erfolgreichen Schulaufsätze besser für immer der Mantel des Schweigens breite. Danach folgte studienbedingt so manch´ unvermeidbare Seminararbeit, sowie eine in Französisch verfasste Diplomarbeit. In Folge verlangte es meine Tätigkeit als Manager, meiner Fantasie so manches Schriftstück zu entlocken, darunter zahlreiche Geschäftsberichte und Strategiepapiere.

Schließlich ist es meiner Ehefrau zu verdanken, dass ich es bis zum Roman geschafft habe. Ihre Erlebnisse im Zuge der Vorbereitungen einer Ausstellung über Georg Mendel waren so spannend, dass wir es für Wert befanden sie niederzuschreiben. Kurzerhand erfand ich zwei Protagonisten, Miloš und Janda, kreierte Rollen, aus denen keine Rückschlüsse auf die tatsächlich handelnden Personen gezogen werden konnten, und bettete sie in eine Geschichte, die der Realität und einem Kriminalroman ziemlich nahekam, rund um Mendels Originalmanuskript ein.

Das Schreiben hatte Spaß gemacht und die beiden Protagonisten waren mir so ans Herz gewachsen, dass ich sie noch mit zwei weiteren – allerdings dieses Mal frei erfundenen – Kriminalfällen, zuerst mit einer gestohlenen Bibel und danach mit einer Leiche auf einem Spielplatz, versorgte. Die Handlungen aller drei Krimis spielen in Brünn, also in jener Stadt, die mein langjähriger Lebensmittelpunkt war und in jenem Land, aus dem meine Familie ursprünglich stammte. Zahlreiche spannende Erfahrungen aus dem täglichen Leben nach der samtenen Revolution in Tschechien konnte ich so auch literarisch verarbeiten.

Jeder, der die Stadt Brünn besucht, stößt beim Erkunden der Sehenswürdigkeiten früher oder später auf ihre Belagerung durch die Schweden während des Dreißigjährigen Krieges. Was also lag näher, als dieses Thema für ein nächstes Buch auszuwählen, diesmal jedoch nicht als Krimi, sondern als historischer Roman. Die Nachforschungen für einen solchen Roman sind wesentlich aufwändiger als ich dachte, dafür umso interessanter. Auch wenn ich über keine Ausbildung als Historiker verfüge, so bin ich immer meinem Anspruch gefolgt, das historische Umfeld mit seinen handelnden Personen, den Ereignissen, der Ausstattung oder der Lebensweise so genau wie möglich abzubilden. An jenen Stellen, an denen dies nicht zur Gänze gelungen ist, stand die Freiheit der Romangestaltung im Vordergrund.

Die Faszination der Recherchen ließ mich nicht locker und so folgte auf den ersten historischen Roman sogleich der zweite. Diesmal ein steirischer Ritter im dreizehnten Jahrhundert, der um sein Lehen kämpft.

Da bekanntlich alle guten Dinge drei sind, arbeite ich zurzeit an meinem dritten historischen Roman. …Vielleicht werde ich irgendwann doch noch zum Schriftsteller…“

Alle Werke von Viktor Mautner Markhof sind im Verlagshaus Hernals erschienen