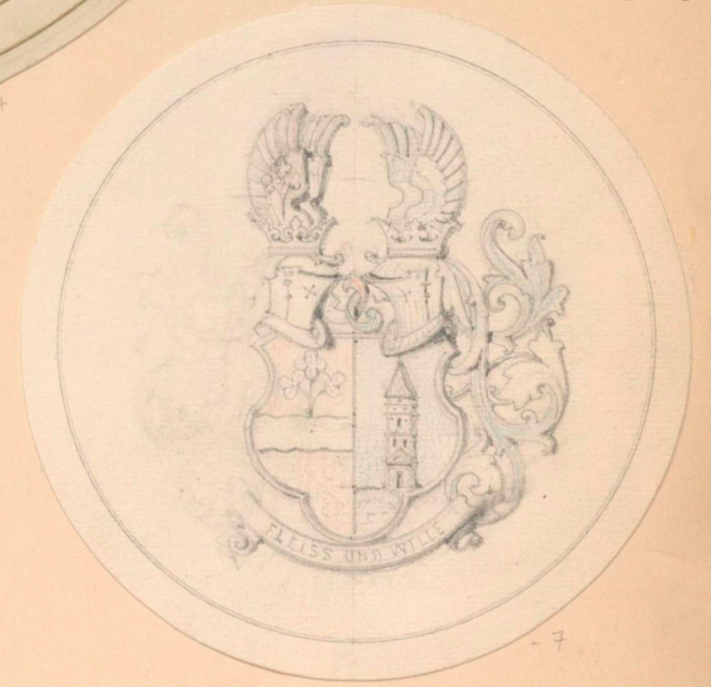

Das Familienwappen entstand im Zuge der Nobilitierung in den österreichischen Ritterstand (Prädikat „von Markhof“, 14.5.1872).

Das Wappen ist zweigeteilt. Die linke Seite zeigt auf rotem Hintergrund einen silbernen Wellenbalken, aus dem am gemeinsamen Stängel drei Kleeblätter sprießen – eines 4-blättrig, die anderen beiden 3-blättrig. Die Kleeblätter symbolisieren die vier männlichen und die sechs weiblichen Kinder des Adolf Ignaz. Inspiriert wurde das Motiv vom Wappen seines Geburtsortes Smiřice, das ebenfalls drei Kleeblätter abbildet.

Die Gegenseite ziert ein 4-eckiger weißer Mauerturm auf blauem Hintergrund und grünem Boden. Auch hier lässt sich das Motiv auf die böhmischen Wurzeln der Familie zurückführen. Es entspringt dem Wappen von Hořice der Heimatstadt von Julie Marcelline. Adaptiert wurde es auf den Turm der ehemaligen Kirche des „Versorgungshauses St. Marx“ in Wien Landstraße, um an jenen Ort zu erinnern (Brauerei St. Marx), der der Ausgangspunkt des Erfolges war.

Umrandet wird es von zwei, in der Farbgebung der jeweiligen Wappenseite entsprechenden, Helmzieren, die durch Adolf Ignaz´ Wahlspruch „Fleiss und Wille“ verbunden sind. Er selbst war und blieb stets eingedenk des weisen Spruches des griechischen Philosophen Apollonius: „Wenn man arm ist, muss man ein Mann sein. Und wenn man reich ist – ein Mensch“.

Heraldik zur Zeit der Österreich-Ungarischen Monarchie

Das Wappenwesen hat auf seinem Weg durch die k. u. k. Monarchie ein reiches Erbe hinterlassen und war weitgehend von einem zentralen, von der kaiserlichen Reichshaupt- und Residenzstadt Wien ausgehenden, Gestaltungswillen geprägt worden. Die Vorschriften der Adelsbehörde wie die Wappen auszusehen hätten, dehnten sich über das gesamte Territorium aus, gleichgültig ob es sich um Länder-, Städte- oder Adelswappen handelte. Die zuständigen Beamten, die Wappeninspektoren und Wappenzensoren der Hofkanzlei bzw. des nachfolgenden k. k. Ministeriums des Innern, hatten nach und nach einheitliche Bestimmungen für das Wappenwesen entwickelt, die von Vorarlberg bis in die Bukowina und von Böhmen bis nach Bosnien-Herzegowina ident waren. Abgesehen von den politischen Streitereien um ein gemeinsames Staatswappen der Doppelmonarchie ab 1867, war die Wappenkunst eine der wenigen Kulturerscheinungen, die über alle nationalen und religiösen Grenzen hinweg, einheitliche Gestaltungsgrundsätze beanspruchte. Auch wenn das Habsburgerreich im politischen Sinn ein national zerrissenes Bild nach Außen abgab, im heraldischen Sinn war es geeint und homogen. Obwohl es auch so etwas wie „künstlerische Freiheit“ gab, so war sie doch begrenzt. Wollten Neugeadelte (somit auch neue Wappenträger) eigene Ideen verwirklichen, kam es immer wieder vor, dass diese nicht mit den heraldischen Vorschriften harmonierten.

Im Laufe der Jahrhunderte hatten sich Länder-, Amts- und Gemeindewappen auf der einen und die Adelswappen auf der anderen Seite herausgebildet. Die seit dem 18./19. Jahrhundert zahlreich vorgenommenen Adelsverleihungen formierten eine sogenannte Zweite Gesellschaft, die zugleich eine Wappenkultur entstehen ließ, die auch das Bürgertum immer mehr in ihren Bann zog. Die heraldischen Abzeichen waren im alltäglichen Erscheinungsbild nicht wegzudenken. Nahezu alle Gebäude, Denkmäler, Kutschen, Livreen oder Uniformen trugen entweder die habsburgischen Staatswappen oder die jeweiligen Adelswappen. Es wurde kein staatliches Bauwerk errichtet, auf dem nicht in irgendeiner Weise das kaiserliche Wappen angebracht war – manchmal auch nur in symbolischer Form. Wenn beispielsweise in Wien am Dach der Neuen Hofburg oder des k. u. k. Kriegsministeriums der kaiserliche Doppeladler weitausladend seine Schwingen öffnete, so bedurfte er keines Wappenschildes mehr auf seiner Brust, es war ohnehin klar, was gemeint war. Kein adeliger Bauherr, der um die Jahrhundertwende ein Gebäude errichtete, verzichtete auf sein Wappen an einer repräsentativen Stelle, um derart dem Haus seine symbolische Visitenkarte aufzudrücken. Auch die bürgerlichen Bauherren wollten bei der „heraldischen Punzierung“ ihrer Gebäude nicht beiseite stehen, deshalb tragen vor allem die vor dem Ersten Weltkrieg errichteten Bauwerke nicht selten Wappenkartuschen – zwar ohne Wappen – aber oft mit dem Monogramm ihres Erbauers. So waren auf diese Weise der öffentliche Raum und die allgemeine Wahrnehmung durchsetzt mit heraldischen Zeichen jeglicher Art.